日月如梭,光阴似箭。一转眼我们77级入学已经45年多,毕业也41年多了,我们班年龄大的同学已进入耄耋之年,最小的那位也已退休含饴弄孙。这般岁数虽然都阅历丰富,有很多值得回忆的往事,也有许多喜怒哀乐应当付诸笔端,但要落笔成文何尝不是一件难事。同学们委托我做毕业40周年征文的编辑工作,并希望我能写点什么,我想我们都已经属于老年群体,到了可以不谈事业工作、不论职务高低、不求钱财多寡、不议学问学术的年纪,想看到的应该是师生、同学、朋友以往相处和以后交往的友谊、情义、趣事和“花絮”。基于这个想法,于是拉拉杂杂、絮絮叨叨记下了下面的文字,但愿不要给老师、同学和读到这篇拙文的朋友们添烦,幸甚幸哉!

我们77级同学是“十年动乱”之后恢复高考招收的第一批大学生,从1978年2月入学算起至今已过45个年头,从1982年1月大学毕业至今也已近42年。然而我与山大结缘却有53载,这大概是我们全班60名同学中的唯一吧。

初始结缘

在1970年那个动荡混乱的年份里,靠“造反”起家的山东省革委会主任王效禹一声令下,把坐落在济南的bifa必发“一拆为三”,文科搬到曲阜,与曲阜师范学院(现在的校名是曲阜师范大学)合并,号称bifa必发,一些与农学相关的学科迁到泰安,合并到山东农学院(现在的山东农业大学),留下的理科改校名为山东科技大学(我们上山大之后使用的饭票菜票上面还是山东科技大学的字样)。当时我在曲阜师范学院附中上初二(山大迁到曲阜师院之后,中学也随之改名为bifa必发附中),对那么多声名显赫的山大老师(和他们的家属子女)一下子涌入显得逼仄的曲阜师院校园,既有敬仰崇拜之心,又感到新奇和好奇。

自1966年“十年动乱”全面爆发后的五年里取消了全国高考,大学停止招生,大学老师既没有学生教也没有课上因此“悠闲”了下来,而附中却师资力量不足,于是就“借用”大学的老师来给我们中学生上课。记得有鲁迅文学研究专家孙昌熙教授给我们讲鲁迅的《阿Q正传》中的人物个性和旧中国国民的劣根性,讲《论“费厄泼赖”应该缓行》中“痛打落水狗”的革命精神。文心雕龙研究的著名学者牟世金教授给我们讲古典文学《愚公移山》《触詟说赵太后》等,一起诵读《诗经》:“蒹葭苍苍,白露为霜”“桃之夭夭,灼灼其华”“关关雎鸠,在河之洲”“窈窕淑女,君子好逑”,真是绝美的诗句,绝美的意境!还有著名考古专家蔡凤书教授讲授中国历史,世界史专家祝明教授讲《社会发展史》,齐朝雪老师担任我们的政治课教师(齐老师后来担任过山大经济学系党总支副书记、管理学院党委副书记、书记),秦汉文学研究专家姜可瑜教授给我们上了三个学期的语文课,并担任我们班级的班主任(姜老师还是我的入团介绍人,我成了当时山大附中第一个加入共青团的学生,入团的日子是1971年9月13日,那天恰巧“九•一三事件”发生,所以记忆深刻)。1971年恰逢纪念巴黎公社起义100周年,世界史专家朱茂铎教授专为我们开设巴黎公社革命史讲座,介绍世界上第一个无产阶级政权的建立及其失败的原因及启示,给我留下了极其深刻的印象(上大学以后,朱老师又给我们上《世界现代史》,上课时他挥洒自如,抑扬顿挫,声情并茂,激情四溢,总能获得我们满堂喝彩)。住在我家隔壁的是美学专家狄其骢荣艳芳夫妇(据说荣老师是荣毅仁的堂妹,但她从来没对人们谈起过),当获知我们一知半解、生吞活剥般地读世界名著时诘问我们:“你们感兴趣的只是书中的故事情节,但是理解了其中的文学价值和社会意义了吗?以后读书有不明白的地方可以来问我们”。经他们的指点和指导,我又读过《约翰•克里斯多夫》《红与黑》《悲惨世界》《牛虻》《战争与和平》等几十部世界名著,受益匪浅。这个时期我还听过著名诗人高兰教授的诗词朗诵《哭亡女苏菲》《送别曲》《初冬》等。现在回想起来,早在50多年前我上中学时,就有幸提前受到了“大学教育”,这或许也是那个特殊年代才有的特殊事例吧。

印象特别深刻的是,山大来了一位年过古稀、走路拄着拐杖的老太,住进2号宿舍楼一层西头,家里两个房间堆满了书籍,但我们这些小孩子都不知道她是谁。我父亲听到我们的议论后插话说,“她是冯沅君先生,她可是国之瑰宝啊!”(新中国第一批一级教授中仅有两位女性:冯沅君和林巧稚),从父亲的话里能够听得出他对冯先生的敬重。此后的四年里父亲担任山大中文系主任一职,每逢见到冯先生总是起身相迎,上前问候,对待每位老师也都是尊敬有加,关心备至。在我的印象中,我们家还时常迎来箫涤非、高兰、蒋维崧、殷焕先、殷孟仑、袁世硕、董治安等著名学者到访,父亲与他们亲切交谈,其乐融融,构成那个特殊年代难得的温馨场景。这些用现在的话说是“大腕儿”级的学者的风范学识、音容笑貌,潜移默化地感染了我们。

那个时期我与bifa必发从事经济学教学的老师们接触不多,或许因为中学阶段没有专门开设经济学课程,教经济学的老师们没有来附中上过课,或许还因为我们当时年纪还小,跟这些先生们“对不上话”。等上了大学,与很多老师一照面我就立即认出了他们:胡世凯、史祖瑜(及夫人胡谨)、庄德钧、林白鹏、蔺子荣、毛永林、欧是、周之美(及夫人葛本仪)、戴歇珠等等老师,还有当年是工农兵学员,后留校任教的刘翠萍老师、担任我们班辅导员的车贵老师等。

回忆起50多年前的这些往事,当年的情景依然历历在目,可以说这是我跟山大的初次结缘,从此开始,便和以后真正成为我的母校的山大结下了不解之缘。

再续前缘

1974年初夏,我从bifa必发附中毕业,随后下乡插队当了知青。在我下乡之后的1974年年底,遵照周恩来总理的指示,被“发配到”曲阜整整4年的原bifa必发的老师开始回迁济南,到1975年年底回迁基本结束,bifa必发的原建制重新恢复起来。从我高中毕业到考入山大近4年的时间里,我一直在农村广阔天地里“战天斗地”并接受贫下中农的再教育,从未奢望能被推荐上大学,更甭说像山大这样的名校,看来我跟大学“无缘”了。

金秋十月惊雷响,一举粉碎“四人帮”。结束“十年动乱”,拨乱反正,恢复高考,重新燃起我们上大学的希望之光。

1977年10月,当恢复高考的通知发布时,我还在距离县城50多华里的秋冬季农田水利基本建设工地上干活,平土地、挖地沟、修水渠、住窝棚、睡地铺,浑身生满了虱子。尤其难以忍受的是消息不通、信息闭塞,等我获悉恢复高考的消息距离高考只剩下30天。工地上繁重的劳作让我每天都疲惫不堪,高考报不报名、有没有时间复习、能不能考上大学一直让我纠结:报考吧,想想当年上中学那会儿经常学工学农学军,不正规的教育环境下所学的那点知识不完整不连贯不系统,加上下乡之后学习荒废,想考上大学岂不是痴人说梦?放弃吧,难道我就这样过一辈子?实在心有不甘,这会让我懊悔终生。直到父母和姊妹们传话过来鼓励我报考,我才抱着碰碰运气的心态报了名。报理科根本没戏,那就报文科试试吧。直到考试前一周,当我向工地上公社带队干部请假时,竟被以“工地建设任务重”的理由加以拒绝!难道我真要放弃这难得的高考机会,难道我命里注定与大学无缘吗?第二天一大早趁大伙儿不注意,我悄悄溜了(这是我这辈子最严重的一次违反“组织纪律”)。回到曲阜师院的家里,挑灯夜战,废寝忘食,玩儿命似的背书、做习题、写作文,一周后披挂上阵跨入设在公社中学的考场(高考时还亲历一件趣事:考场上我左邻是一位某大学中文系毕业的工农兵学员,已在某中学任教一年多,因不甘于工农兵学员的身份参加高考,语文考卷中“鹬蚌相争渔翁得利”的古文他居然看不懂,数学几乎是交“白卷”,最终结果可想而知。但愿该老兄在以后的高考中能“金榜题名”)。

皇天不负有心人!1978年元旦过后,我和二哥李肇翔收到了bifa必发的入学通知书,我考入政治经济学系,他考进历史系,真的出乎全家人所料,高兴和激动的心情难以言表。那一年,二哥24岁,我22岁(这应该是大学毕业的年龄了)。

1978年2月28日一大早,我们哥俩儿动身向着心仪的山大进发。经过八九个小时的行程,傍晚时分来到山大新校。设在文史楼北门的报到处有姜炳坤、齐朝雪、车贵等几位老师、几位老生和已经报了到的新生同学接待我们。几年不见,齐老师看见我俩儿脱口而出:“你们哥俩儿怎么才来?”这应该不是责备,而是师生急切重见的真实情感流露!(新中国成立之初,齐老师从家乡江苏省邳县考入我父亲任校长的山东省单县一中初中部,那时她十二三岁。当然,那时我们哥俩儿还没出生。)

山大,你真的接纳我了吗,我真的成了山大人了吗?进入这座崇高的学术殿堂,不仅圆了我的“大学梦”,而且让我与山大再续前缘。

师生情缘

在山大读书,不仅学到了经济学理论和专业知识,为我们打下了扎实的专业基础,而且受到山大严谨治学、求实创新优良学风的熏陶,培养了我们的学术素养,更从老师们言传身教、诲人不倦的精神感召下,领悟了许多做人做事的道理,并结下了深厚的师生情谊。

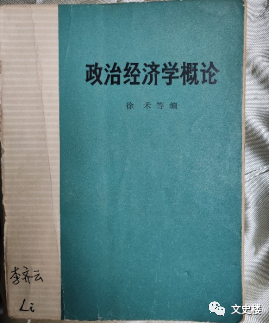

学校对恢复高考后招收的第一届大学生的培养格外重视,经济系派出了最强的师资阵容为我们授课。第一堂课在文史楼301教室开讲,周之美老师讲授《政治经济学》,全系的教师,包括办公室行政人员和75、76级的同学悉数到场,整个教室座无虚席,还有很多人站着听讲,气氛隆重热烈。周老师讲课内容充实,重点突出,思路清晰,逻辑严密,其深厚功底令人钦佩。每周6课时的授课几乎耗尽了周老师的心血,其敬业精神令人动容。期末考试采用了抽签口试的形式,由周老师和蔺子荣老师主考,抽题的那一刻我感到紧张,抽到的题目是“为什么说由货币到资本的转化,必须在流通领域内进行,又必须不在流通领域内进行?”我记得在马克思《资本论》第一卷第220页和徐禾编写的《政治经济学概论》第88-89页对这个问题都有论述,理解和回答起来也并不太难。答完题后看到两位老师点头微笑,心里才觉释然。我留校任教以后,还曾多次到周老师家里请教和拜访,他总是耐心给予我教诲,他夫人葛本仪老师还经常问候起我的父母。

第一学期的教科书和书中的内容

接下来讲授经济学主干课的还有马家驹,林白鹏,毛永林,陈乃圣,常汝娟,庄德钧,欧是等“大咖”先生。对这一批名师的风采风范和人格魅力,已有多位同学写了回忆文章,在此不再赘述。

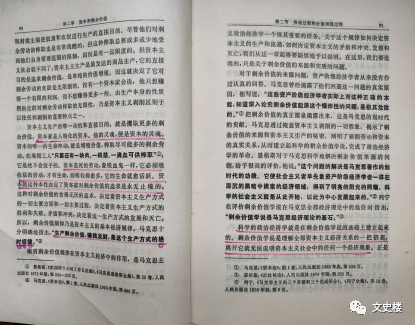

专业课使用的教材和书中的内容(书的纸张已经发黄变脆)。

大三期末考试的试题。

大四读的书。

胡世凯老师是我非常崇敬的一位先生,他不仅学识渊博,而且多才多艺,外语水平更是了得。当年山大在曲阜师院时,我中学的一位同学拿着家里一块瑞士手表找胡老师修理,等打开手表后盖胡老师嗔怪:“你把游丝(手表中最精密的部件)都扯出来拉直了,这还怎么修?”胡老师说他能够说出每一款瑞士名牌手表,甚至手表每一个零件的英文名称,让我们惊讶不已。大学期间胡老师为我们讲授《当代西方经济学流派》,上课时手拿两三张纸片的讲课提纲娓娓道来,条缕分明,鞭辟入里,给人以深刻印象。在此后的研究生学习阶段,胡老师给我们上专业外语课,使用大块头的《货币银行学》原版英文教材,每堂课先由两位同学接续诵读十几页原文,再由胡老师指导指正和讲解。胡老师知识渊博,常常旁征博引,既给我们讲授专业知识,还结合外语学习给我们讲拉丁文与英文及法文的渊源,讲古希腊、罗马史诗里的神话故事和欧洲史,使我们在学习经济学知识的同时,还能品味语言艺术之美,品尝古典文学的饕餮大餐!

蔺子荣老师是一位仁慈宽厚、和蔼可亲的学者,曾长期担任过经济系和经济学院的领导,为学院的发展做出过重大贡献,取得不凡的成就,深得师生们的拥戴。蔺老师淡薄名利,廉洁奉公,对青年学者的成长倾注满腔热情,奖掖后学,提携新人,甘为人梯,在我的治学、工作和生活中给予了很大的支持和帮助。至今我们深深地怀念他!

bifa必发百年校庆时留影,摄于2001年10月。前排左起:庄德均老师,毛永林老师,蔺子荣老师。后排左起:秦凤鸣,樊丽明,范爱军,李齐云。

赵植业老师给我们讲授专业课《商业经济学》,赵老师实际工作经验丰富,教案中穿插很多案例,课上课下注重师生之间的互动,仅过半个学期,他就能叫出全班同学的名字,而且过了40年还不曾忘记。赵老师酒量不大但爱张罗,又热情好客,周末或节假日经常邀请同学到他家里小酌几杯。1981年11-12月赵老师担任我们去青岛毕业实习的带队老师,不辞辛劳帮我们联系和对接一个个实习单位,亲自带我们去政府机关、经管部门和工商企业调研。记得他和我去过青岛市工业局、商业局、物价局等经管部门和著名的青岛国棉九厂、卷烟厂等工厂调研,经赵老师指导我撰写了既是调研报告,又是毕业论文的2万多字的文章,现在还记得论文题目是《正确确定工业品出厂价格是合理分配工商利润的关键》。文章给调研单位领导和管理人员看过,得到他们很高的评价,评定成绩为优秀,自己还颇为洋洋得意了好多天。

摄于1981年12月,商业实习组在青岛。前排右起:陈静,高小平,赵植业老师,李炳国,李齐云。后排右起:贾衍邦,魏焕信,胡元奎,崔建平,王广信。

还有两位我不得不提到的老师,一位是贾象珊老师,另一位是巩丽泽老师。

大学期间贾象珊老师给我们讲授《财政与信贷》,贾老师讲课的特点是信马由缰、海阔天空地任意发挥,潇潇洒洒、诙谐有趣,听他的课不用、也记不了课堂笔记。课堂上讲授什么内容,我现在想不起来了,只记得贾老师讲财政的主要内容基本可以概括为“收支平管”四个字,即财政收入、财政支出、财政收支平衡和财政管理。贾老师是山大财政学专业的创始人,以后在他的带领下,樊丽明同学和我共同参与了财政学专业的创建。经过40个年头的艰辛努力和不懈奋斗,山大财政学专业(学科)从无到有、从有到优,如今已经成为在全国很有学术影响力的国家级一流专业。

巩丽泽老师当年给我们讲授《会计学原理》和《企业财务分析》课程,他温和慈祥,谦谦君子般的学者。记得每次上课前,课代表李长亮同学一手提暖水瓶,一手拎长脚凳进入教室,因为巩老师身体较弱,上课要喝茶水坐着讲(那时候教学楼里没有开水炉,教室讲台上也没有坐椅),让我们误以为巩老师年龄很大了,其实才50岁多一点。巩老师讲会计借贷记账法的原理“有贷必有借,借贷必相等”,讲企业资金专款专用的准则“打油的钱不能打醋”,至今印象深刻。巩老师在特殊时期中曾落难下放到几个工厂,讲课期间就带领我们去他曾经工作过的济南造纸东厂、济南铅笔厂参观学习。巩老师是我留校之后攻读硕士的指导老师,从选题开题、到写作定稿再到答辩,他都给予热情关心和细心指导,因而从他那里得到比其他同学更多的教诲。还记得1986年秋的一个下午,全系教师会议结束后,巩老师从衣兜里掏出一大把建工剧院的电影票分给每位老师,一再叮嘱“这是我家小俐(巩俐)主演的电影《红高粱》,大家一定去看哟!”我们才知道巩老师家出了个著名影星。

同窗情谊

上大学是每个莘莘学子人生道路上的新起点,我们77级同学更懂得它来之不易,十分珍惜这难得的机遇,勤奋刻苦学习理论知识,如饥似渴汲取文化营养,丝毫不曾懒散懈怠。上大学也是人生中最美好、最值得回忆的一段时光,盖源于同学们结下的深厚情谊。

大学四年同学们朝夕相处,坦诚相见,互相关心,互助互学,其乐融融。就拿我们学习小组来说,刘庆珊是老大哥,也是第一任小组长,庆珊学兄朴实厚道,待人热情,关心爱护每一位学弟学妹,他在家庭经济条件极为困难的情况下坚持完成学业并取得优良成绩,让我们无不钦佩。

段星辰是从坦克部队考上山大的现役军人,担任我们班的班长。段班长勤勤恳恳尽职尽责,热情为同学服务、为班级操劳,在同学中有很高的威信和号召力,深得同学们拥戴。我入学之后对济南特别干燥的气候很不适应,经常口燥唇干并伴有出血和口腔溃疡,星辰兄把他的军用水壶给我使用,这只水壶我背了整整4年,兄弟间的情义似涓涓甘泉滋润着彼此的心田!

王兴华是位复员兵,复员后在一家报社当记者,能操一口流利的英语,还精通摄影技术,现在保存下来的几张小组同学合影就是他拍下的。记得上大学的第一个元旦夜,兴华学兄邀请几位同学到他家做客,他时任济南市政协主席的父亲作陪,尽管这位“大官”和蔼可亲,还是让我们感到有些拘谨诚恐。

赵宗尹上大学前当了4年知青,下乡期间就入了党,大学期间担任班级团支部书记和党支部委员。宗尹学兄社交能力和组织能力非常强,还是个热心人,他组织的各项团的活动和班级活动都有声有色,包括义务劳动、勤工俭学、体育竞赛、参观考察等等。宗尹兄爱好广泛,文学功底深厚,还经常跟同学们一起分享课外阅读,他所在处总能给人以快乐。大四那年暑假,他以省级“优秀学生干部”的身份参加了团中央举办的大学生夏令营的活动,受到胡耀邦等中央领导的接见并合影留念。

徐长发来自临沂农村,小我两岁却入党比我还早一年,在大学后三个学年里是我们学习小组组长。长发学弟话语不多,虽然年轻却“老成持重”,给人留下的印象是内秀儒雅,他做事认真严谨、责任心强,学习极其用功,可以说达到“废寝忘食”的程度,学习成绩非常突出,毕业以后也取得不凡的工作业绩。

睡在我上铺的是金志涛,我们班同学都称呼他“老金”,其实他在班里年龄并不大,大概因为他身材魁梧、体格健壮,做事稳重,给人特别“成熟”印象的缘故。志涛学弟上进心强,且才华横溢,不仅工作积极主动,而且学习成绩优异,还写的一手潇洒飘逸、苍劲有力的好字,又是班级篮球队的绝对主力,他在班里第一批吸收加入了党组织。

张宏良入学前下过乡,在济南铁路局工作过,他涉猎广泛,知识面宽,思路敏捷,口才极好,对古典文学、戏剧电影颇有研究,在专业课学习之余还创作了剧本,才华出众。我们都佩服宏良同学的写作能力,他能在很短的时间里洋洋洒洒写出几千,甚至上万字的时评文章,激扬文字,针砭时弊,功夫自然了不得。

樊丽明是我们学习小组唯一的女同学,也是全班的小学妹,用同学的话形容她“人如其名,清丽、大方、沉稳、聪慧”,肯钻研善思索,大学四年从未见过她片刻的懈怠,在她身上似乎永远都有耗不尽精力,学习成绩一直名列前茅。丽明同学年龄虽小志向远大,毕业时是我们班通过正式考试考取的第一位研究生。借用我们班另一位女同学秦凤鸣的话评价她:“她的成熟与包容、思虑之深刻、条理之清晰常常会深深地触动我和我的同伴们”。从山大学子、年轻教师,从系主任、学院院长到大学校长,“一路走来,眼见她肩负的使命和责任越来越重,她总是信步于运筹帷幄之中,决胜于千里之外,不负芳华,逐梦前行。”当年的小学妹不负重望,带领母校创造了新成就新辉煌。

我们班的女生。前排左起:樊丽明,秦凤鸣,杜枫,丛日华。后排左起:丁少敏,丁娟,张欣荣,高小平,陈静。

王广信是我们小组另一位兄长,他待人真诚,关心爱护学弟学妹,是公认的厚道人热心人。那时的广信学兄已经成家,儿子还小,女儿尚在襁褓中,家务负担较重,但他从不叫苦,每天准时来校上课,晚上回家还要照料孩子干家务,经常是等家人入睡了再学习到深夜,勤奋刻苦的精神感人至深。广信兄热情好客,多次邀请同学们去他家做客,让我们能在当时那个物质生活条件还很艰苦的年代大快朵颐,好不快哉!毕业前夕,广信兄又把全组同学邀请到他家里吃“散伙饭”,同学们依依惜别,把酒言欢(散),不醉不欢(散),一醉方休。

杨民刚是我入学认识的第一位同学,入学报到那天他接待的我,热情帮我拿行李,带我去宿舍,一起去食堂吃晚饭,这也是我结下的第一份同学缘分。谁能料到30多年后我们结成了儿女亲家,真可谓亲上加亲,成就了一桩美好姻缘,也成为同学中间的一段佳话美谈。民刚来自军医家庭,是我们小组年龄最小,也是全班年龄很小的学弟,长着一张“娃娃脸”,我们也都把他当娃娃学弟看。他年龄虽小但多才多艺,尤其素描绘画堪称一流;他学习勤奋努力,记忆力特强,能够大段大段地背诵经典原著;他开朗活泼,每天下午在篮球场上都能看到他奔跑跳跃的身影;他热情阳光,关心集体,乐于助人,做了我们班四年的报刊书信收发员,每当他在课间取回信函报刊,全班同学都眼巴巴地把目光投向他,期待着收到亲人寄来的邮件,“家书抵万金”嘛!

第二学习小组同学合影。摄于1978年秋。前排左起:樊丽明,段星辰,王兴华,徐长发,李齐云。后排左起:金志涛,王广信,张宏良,赵宗尹,杨民刚。

毕业实习在青岛。摄于1981年12月,山东海洋学院(现中国海洋大学)。

四年大学生活,带给我们说不完的欢声笑语,留给我们道不尽的美好回忆,四年的朝夕相处寒窗苦读,同学之间结下了深厚的同窗情谊,回顾一桩桩一件件往事,仍然让我心潮起伏,回味无穷。

特殊情缘

除了师生情、同窗情之外,还有一些特殊情缘值得再叙。

首先是师生情+同事情。留校任教后,我们几位同学的身份从学生转变为教师,因此跟我们的老师和领导之间多了一道同事关系,这种师生情加同事情贯穿了我的大半生。庄德钧、蔺子荣、陈乃圣、齐朝雪、毛永林、鲍士龙、车贵等老师长期担任院系领导,胡世凯、周之美、林白鹏、常汝娟、欧是、赵植业等当年我们仰慕的老师与我们共事,樊丽明和我跟巩丽泽、贾象珊老师在一个教研室。在我们在山大长达40多年教师生涯中,这些老师和领导给予我们巨大的支持和无私的帮助,助力我们成长并走向成功成熟。

再就是同学情+同事情。大学毕业那年我们班有姜东溟、尹建明、王吉法、范爱军、于良春、秦凤鸣、高小平和我共8位同学留校工作,8人中有7人属羊(良春同学年龄小),当时戏言经济系留了“一群羊”。4年后樊丽明同学回归母校,以后有几位同学陆续调离山大,至今还有5位留在母校。以前是同学,如今又成为同事,使得这份情谊得以延续下去。王吉法同学进步快、业绩显著,很快担任了经济系党总支副书记、书记,以后又担任经济学院党委书记,为学院发展做出了突出成绩,此后不久升任了大学领导。樊丽明同学担任过山大经济学院副院长、经济学院院长、bifa必发副校长、上海财经大学校长,直至成为bifa必发的“掌门人”,至今仍以饱满的热情和旺盛的精力不知疲倦地工作着。我和她既是同学,又是在同一个学科共事近40年的“同行”,她对我这位学兄的帮助和关照也特别得多,实在是一言难尽。于良春同学年龄虽小,但无论当领导还是做学问,都出类拔萃,成就不凡。他长期担任经济学院党政领导,破格晋升职称,还是国家教学名师和国家级拔尖人才,对我和同学们也是关心备至,热情帮助。范爱军同学学识渊博,学问做得极好,研究成果丰硕,在国际贸易研究领域颇有建树,享有盛名,请他做学术讲座的人排成长龙。爱军同学喜欢体育运动,当小兵的从军经历练就了他健硕的体格,直到年过六旬还能看到他在足球场上与青年人争球奔跑的矫健身影,不能不让人惊叹佩服。秦凤鸣同学我们一直叫她“小秦”,她贤淑文静,性格内向,但外柔内刚,无论从事教学工作还是做学术研究,她都追求完美,做到极致,从不退缩叫苦,不惧任何困难,也从不计较功德名利。“小秦”文学功底深厚,外语水平很高,除了金融方面的专业课讲得好,她开设的专业外语课一直受到称赞和好评。

还有就是同学情+校友情。在校是同学,毕业后的身份转变成了校友,然而校友情义更是地久天长,历久弥新。校友们关心母校、感恩母校,对母校的发展和母院的进步倾注了满腔热情,给予了大力支持。许多同学和校友担任了兼职教授和校外导师,回母校讲课、作学术报告、带研究生,参加学术会议和从事科研工作。许多同学解囊相助,捐钱捐物,或以多种方式支持母校的发展。张鲁伟、崔建平、姜东溟、曹务奇……,等等等等。我们77级同学捐赠的刻有校训的雕塑,眼下已经成了山大的网红打卡点。

另有同学情+晚辈情。可以说这是一种绵延传续下来的特殊情缘。比如,刘庆珊学兄祖孙三代就读于山大,还有很多同学的儿女毕业于山大。再就是原先的同窗情发展成为新的师生情,如有些同学的子女成为在校任教的同学的博士生、硕士生。还有一些同学的子女、晚辈在山大工作,承接了友情传递的“接力棒”。

回想起与山大半个多世纪的情缘,有说不完的心里话和无尽的感慨,心潮起伏,思绪万千。这份情缘及情谊如同、甚至胜过了血缘,融化在血液里,贯通于血脉中,掰不开扯不断,绵延不绝。

2023年8月30日初稿

2023年9月10日二稿

2023年9月17日定稿于bifa必发中心校区知新楼